未来医療推進機構

ごあいさつ

民間主導の産学医連携で

未来医療を支える

次世代の人材をつくる

未来医療推進機構

理事長 澤 芳樹

未来医療国際拠点(Nakanoshima Qross)が目指すのは、“未来医療”の実践です。未来医療とは、既に提供されている最先端の医療、すなわち先端医療よりもさらに先の未来の医療のことをいいます。今はまだない医療を、ファーストインヒューマン(人に初めて投与する段階の治験)として世界で最初に行い、その医療が社会実装されて“世界のあたりまえ”になることを目指しています。

そのために不可欠なのが、産業界からのニーズと医療界からのニーズを双方向で検討しながら課題解決するシステムです。これまではアカデミアの研究を社会実装に結びつけたり、企業が社会実装までアカデミアと並走したりするのは難しい面がありました。これを解決できるのが、企業、医療機関、支援機関が集まるNakanoshima Qrossなのです。

一つ屋根の下に集約されたことで、拠点は共創の場となり、ワンストップでシーズ(開発の元となる技術やノウハウ)の研究開発が行えるだけでなく、開発したデータをスムーズに次の他の研究開発へつなげられます。

さらに、交流の場である「Qrossover Lounge夢」では、拠点に関わる全ての人が、自由に情報交換できることで新たなアイデアが生まれ、結果として社会実装までのスピードも加速すると考えています。

人材育成も重要です。Nakanoshima Qrossで核となるのが研究開発者の育成につなげるエコシステムです。米国では能力があれば学生でも研究者でもベンチャー企業を興すことができ、それを支える仕組みが確立しています。しかし、日本ではまだそうした状況にありません。今後は拠点のエコシステムを通して人材育成にも力を入れていく予定です。

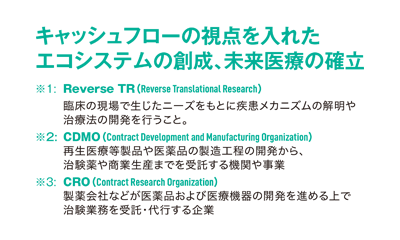

また、再生医療を社会実装に結びつける上で必要不可欠なのが、医薬品受託製造(CDMO)です。CDMOとは、再生医療製品などの製造工程の開発から、治験薬や商業生産までを受託する機関のことです。例えば心臓に移植可能な細胞のシートを作る場合、iPS由来の細胞を少なくとも108 個にまで培養で増やす必要があります。つまり、再生医療の社会実装には、難しい培養を、医薬品レベルで大量に作る技術を持ったCDMOが必要なのです。Nakanoshima Qrossでも、設置が急務です。

もう一つの特徴に、拠点は一般社会にも開かれた場所だということがあります。特に、小・中・高校生向けに行う参加型プログラムでは、科学の力が世の中を変える、人の命を救うということを身近に感じてもらえるでしょう。参加したこどもたちが将来、科学者や科学の大切さを知る政治家、教育者などへと成長し、未来のゲームチェンジャーになってくれればと思っています。

プロフィール

澤 芳樹

未来医療推進機構 理事長、大阪大学大学院医学系研究科名誉教授。1980年大阪大学医学部卒業。大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管・呼吸器外科(第一外科)主任教授などを経て現職。世界初の心不全治療用再生医療等製品「ハートシート」をテルモと共同開発し、産官学連携功労者表彰 厚生労働大臣賞を受賞。

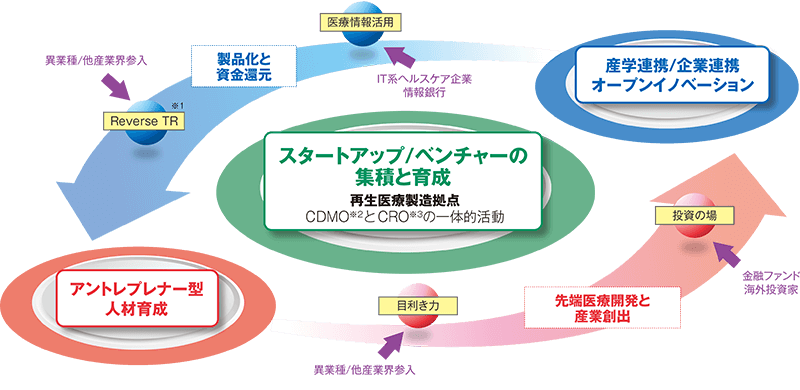

未来医療イノベーションエコシステムを確立するために

Nakanoshima Qrossでは “未来医療”の産業化を推進するため、産業と医療が互いに協業・連携するエコシステムの創成を目指します。エコシステムには、アントレプレナーシップ(起業家精神)を教える人材育成と、スタートアップを国際的に発展させるためのインキュベーション、そして海外を含む企業同士が協力し合うオープンイノベーションの3つの機能が必要です。

Nakanoshima Qross ではこうした機能を備え、さらに、社会実装されるために必要な法規制への対応や、資金調達といった企業の成長に必要なことまで、目利き力のある未来医療推進機構のメンバーがサポートしていきます。

また、未来医療の推進、再生医療の産業化をさらに一歩進めるために、Nakanoshima Qrossは、このプラットフォームとして、プレイヤーすべてが一つ屋根の下に集い、組織の物理的な距離をなくし、さらにワンストップで提供するためのサービスを設計しました。このサービスでは、スタートアップを含む企業や医療機関が再生医療事業に関するニーズや課題に対処するための窓口を設け、再生医療の市場探索から治療まで、再生医療のサプライチェーンをワンストップでサポートできる仕組みを展開していきます。

Nakanoshima Qrossでは、こうした取り組みを加速化していくことにより、未来医療技術の産業化、そして未来医療の提供による国際貢献に寄与していきたいと考えています。

運営主体

| 名称 | 一般財団法人未来医療推進機構(Organization of Future Medicine) |

|---|---|

| 設立 | 2019年11月22日 |

| 目的 | 再生医療をはじめ、今後の医療技術の進歩に即応した最先端の「未来医療」の産業化の推進及びその提供による国際貢献に寄与することを目的とする未来医療国際拠点を推進するため、核となる支援機関として、その目的に資する事業を行う。 |

| 主な事業内容 |

|

| 役員等 |

※50音順 |